科技日报

本报记者 游雪晴 罗晖 时隔30载,又逢春天。

新一批年轻的科学家将承载着“老青藏”的梦想,再次聚集到世界最高峰。“珠峰,你变了没有”将是在全球变化的大背景下,他们试图求证的。本次科考中5个年轻的科研骨干向记者讲述了他们将要开展的工作。

康世昌:珠峰地区大气污染有多重?

大气环境组:温室气体、雪冰和气溶胶化学特征观测负责人:康世昌(中科院青藏高原研究所研究员,36岁)创新点:填补国内外在高海拔区该类研究空白

现在都说温室气体的增加是导致全球气候变暖的主要原因。虽然对大气中各种温室气体的连续监测已持续了近20年,但作为全球气候环境变化的敏感地区,我们对珠峰,乃至整个青藏高原的温室气体的监测却很不够。

此次科考我们将首次对珠峰地区,主要是海拔

马耀明:大气边界层条件如何?

大气物理组:大气边界层观测负责人:马耀明(中科院青藏高原研究所研究员,41岁)创新点:珠峰地区边界层能水循环进行系统的研究

珠峰地区是青藏高原特殊大气过程集中表现的典型区域。喜马拉雅山区的高海拔使得该地区成为监测北半球大气环流和大气环境变化的最佳地点。研究珠峰地区的局地环流系统对正确认识喜马拉雅山体在污染物分布、交换、迁移中的作用以及该地区的天气和气候灾害都有非常重要的理论意义。

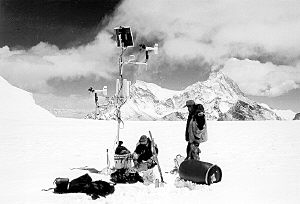

在大气物理研究领域,此次科考将在珠峰地区首次建设常年综合观测站、搭建

任贾文:冰川是如何退缩的?

冰川组:珠峰地区冰川变化监测研究负责人:任贾文(中科院寒区旱区环境与工程研究所研究员,49岁)创新点:对珠峰地区的冰川变化及冰川水文进行系统的观测研究

我们课题组到珠峰地区做研究,前前后后有8次了,主要都是围绕冰川做文章。冰川退缩已经是个不争的事实,凭我们前期的观测就能得出这个结论,当然还需要更严谨的科学数据来进一步论证,我们这次的工作就是要通过现场观测获得与此有关的基础数据。

冰川资源作为一种动态资源,是随着气候变化而不断变化的。适时正确评估冰川变化及其原因,揭示冰川变化对冰川水资源及其河流径流量的影响将具有重要的科学和现实意义。

此次科考,我们将对珠峰地区绒布冰川及其各支流冰川物质平衡、运动速i等基本物理特征进行观测;还将通过航空摄影、GPS定位和雷达测厚等技术手段,观测冰川末端进退变化,并与前期相关资料进行对比,获得冰川形态、规模和储量等的变化资料。这次我们还将研究冰川的水文特征,珠峰大本营设立水文自动观测站,观测绒布河水文状况,并调查冰内冰下排水系统。

张镱锂:生态系统有变化吗?

生态组:生物多样性及环境变化研究负责人:张镱锂(中科院地理科学与资源研究所研究员,43岁)创新点:确立近30年来生态与环境变化的格局与过程,建立珠峰地区生态与环境变化成因及其与气候变化的关系

珠峰地区人类活动稀少,是全球研究环境基础因素的关键地区之一。1975年的珠峰考察,取得了不可替代的基础研究数据和对比资料。但由于当时条件的限制,样品主要取自人类活动较多的河谷地区,而高海拔地区涉及较少。此次我们的工作,试图解释全球变化背景下,30年来珠峰地区生态与环境发生了什么变化,尤其是生物多样性和土地覆被方面发生了怎样的变化?这些变化在垂直梯度上有什么规律?土地退化、生态与环境变化对局地气候变化产生什么响应?我们的成果可以为以后的研究作出一个对照参考值。

我们将在1975年的采样区,开展生物多样性与环境调查与分析。同时,还将对珠峰地区的人发、青稞等生物进行测定,而人发中的铅、镉、汞的含量将是重点,以反映人居环境的可能变化。研究结果将揭示30年来,各方面的变化及可能原因,为区域环境发展趋势分析和环境保护提供坚实的科学依据。此次科考另一个重要工作是确定植被分布上限,通过典型剖面调查,重点分析植被的垂直分布特征,探讨植被上限与气候环境变化的关系,这种变化的速率是怎样的,再结合遥感和GIS方法与实地调查,探讨这种变化过程与气候变化的关系。比如说,某种高寒植被的上限上移,可能预示着气候在变暖。

丁林:珠峰是如何长高的?

地质组:珠峰高度变化过程研究负责人:丁林(青藏所研究员,40岁)创新点:首次确定珠峰高度变化的历史

一片神奇的叶子揭开了青藏高原研究的新篇章。在1964年希夏邦马峰登山科考中,在海拔

目前,以珠峰为代表的喜马拉雅山隆升过程依然是个未解之谜。我们这个组一共4个人,主要工作是从大本营向上,在5000-

■新闻缘起

记者今天从中科院青藏高原研究所获悉,号称地球“第三极”的珠穆朗玛峰将再次迎来一批特殊的朋友。二○○五年三月到六月,中国科学家将开展珠穆朗玛峰地区大型综合科学考察,这是二十一世纪我国首次珠峰地区多学科综合科考,也是近三十年来规模最大的一次。(据本报

■珠峰科考大史记

1959-1960

由中国科学院和国家体委联合组织了中国珠穆朗玛峰登山科学考察队,在以珠穆朗玛峰为中心的7000平方公里的范围内进行考察,考察专业包括地质、地貌等。这次考察中划分了珠穆朗玛峰自然垂直带,确认珠穆朗玛峰地区的现代冰川处于强烈的消融退缩阶段。

1966-1968

100多人组成的中国科学院西藏科学考察队,对以雅鲁藏布江为北界、中尼边境为南界西起吉隆、东至江孜、仁布、亚东一线5万平方公里的珠峰地区进行了综合考察。这是中国科学家第一次对珠峰地区进行真正意义的综合性科学考察。这次考察中,古生物学家首次在珠峰地区找到了5亿年前的古生物化石。这次考察还测制了珠峰地区1∶5万的详细地形图。

1975

中科院、国家测绘总局和国家体委组成珠峰登山科学考察队、对珠峰地区进行地质、气象、高山生理预测两方面的考察。这一年测绘对精确测定了珠峰的海拔高度为