近日,中国科学院青藏高原研究所碰撞隆升及影响团队丁林院士等在国际知名地学期刊《GSA Bulletin》上发表题为“Insights into paleoelevation and paleo-drainage change in northern Tibet from the Late Cretaceous to late Oligocene”的最新研究成果。该研究聚焦青藏高原北部可可西里地区的风火山盆地,采用碳酸盐U-Pb定年与水汽混合氧同位素古高度计相结合的研究方案,重建了晚白垩世(~80 Ma)风火山盆地的古高度,结果表明当时海拔至少达到1260米。这一发现为厘清青藏高原北部地貌早期演化与水系变迁提供了关键证据。该文章的通讯作者丁林院士表示,该研究揭示了碳酸盐U-Pb定年与水汽混合古高度计的联合应用的潜力,有助于更准确,更合理重建青藏高原北部的早期隆升历史。

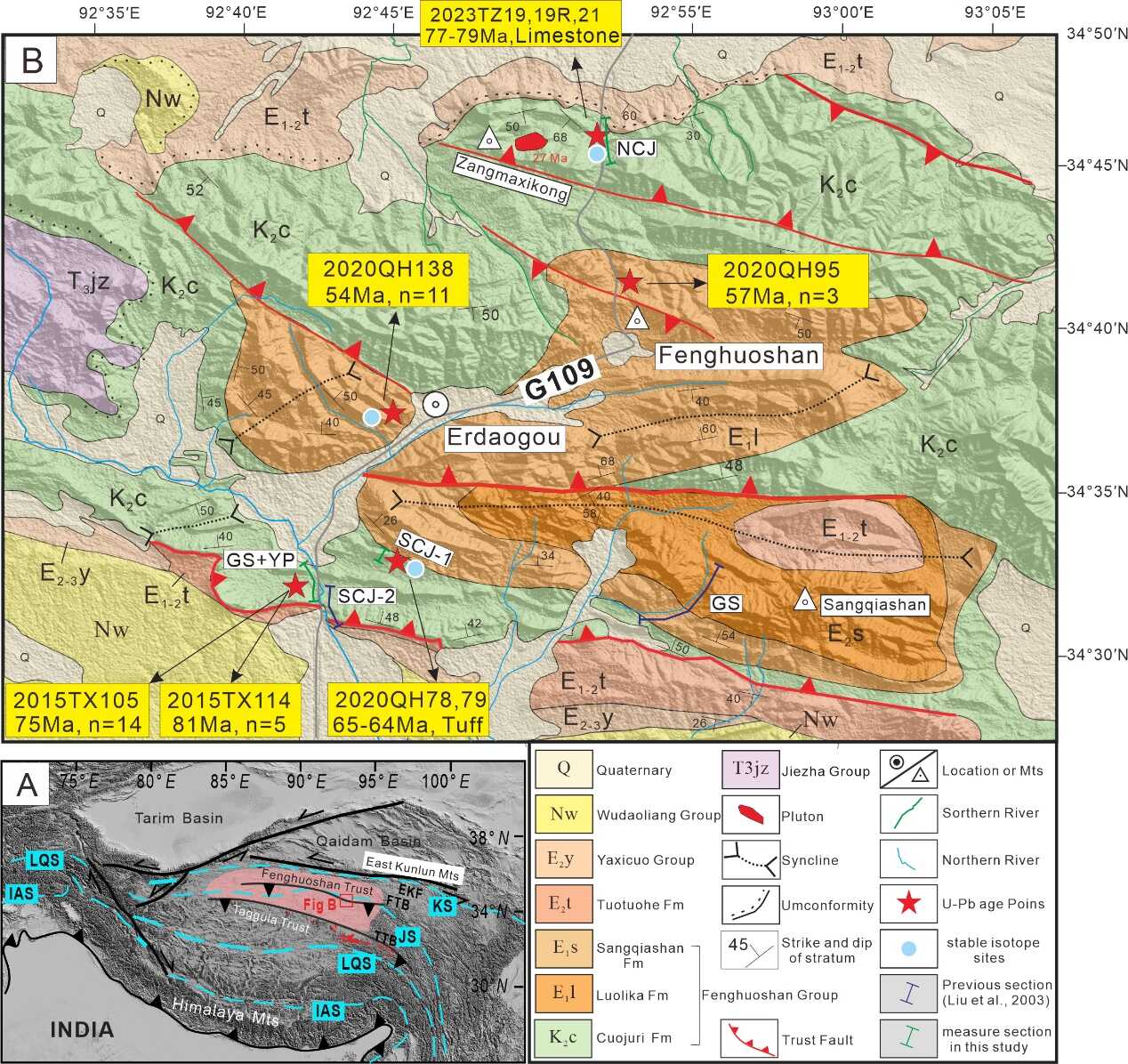

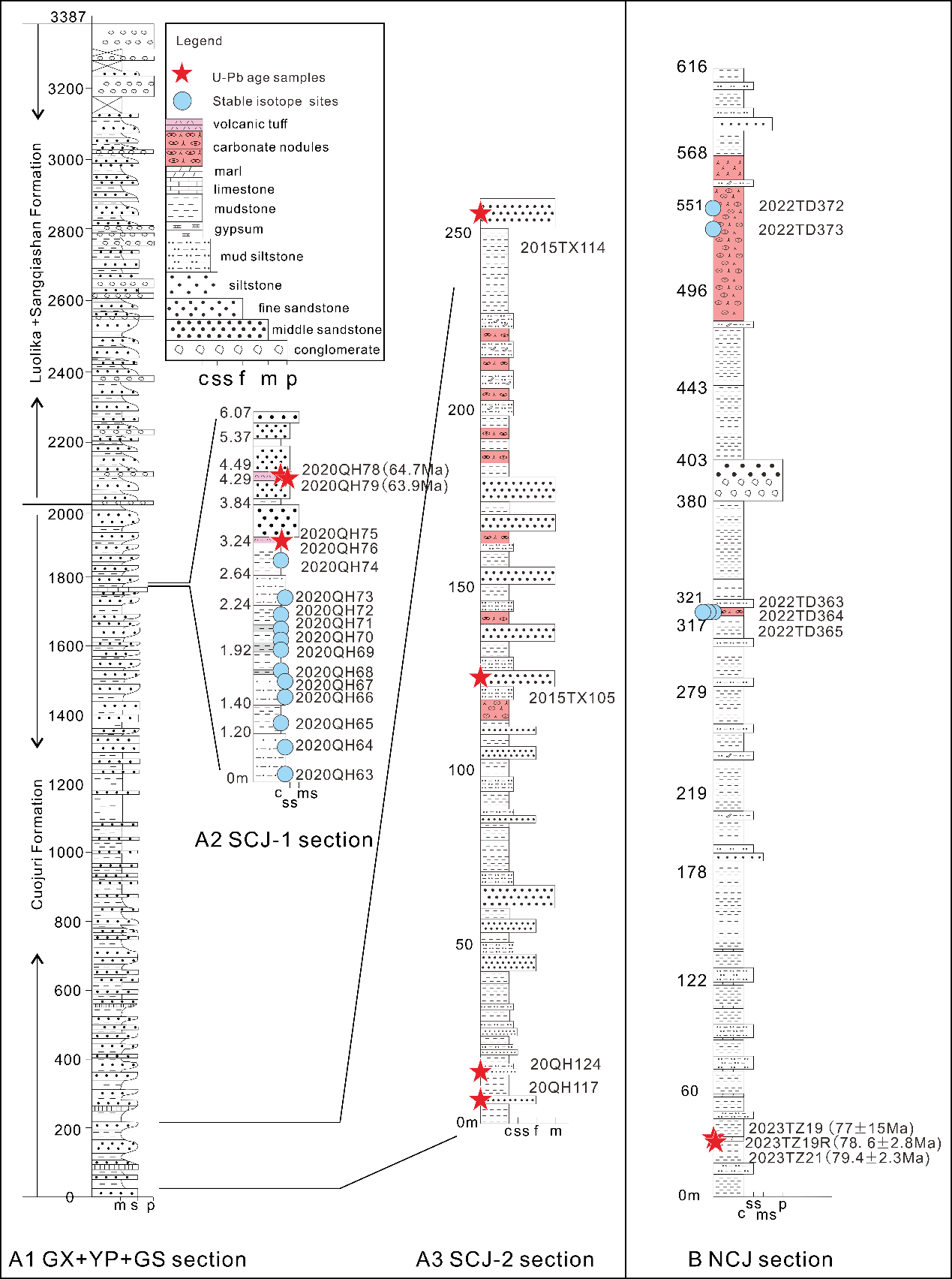

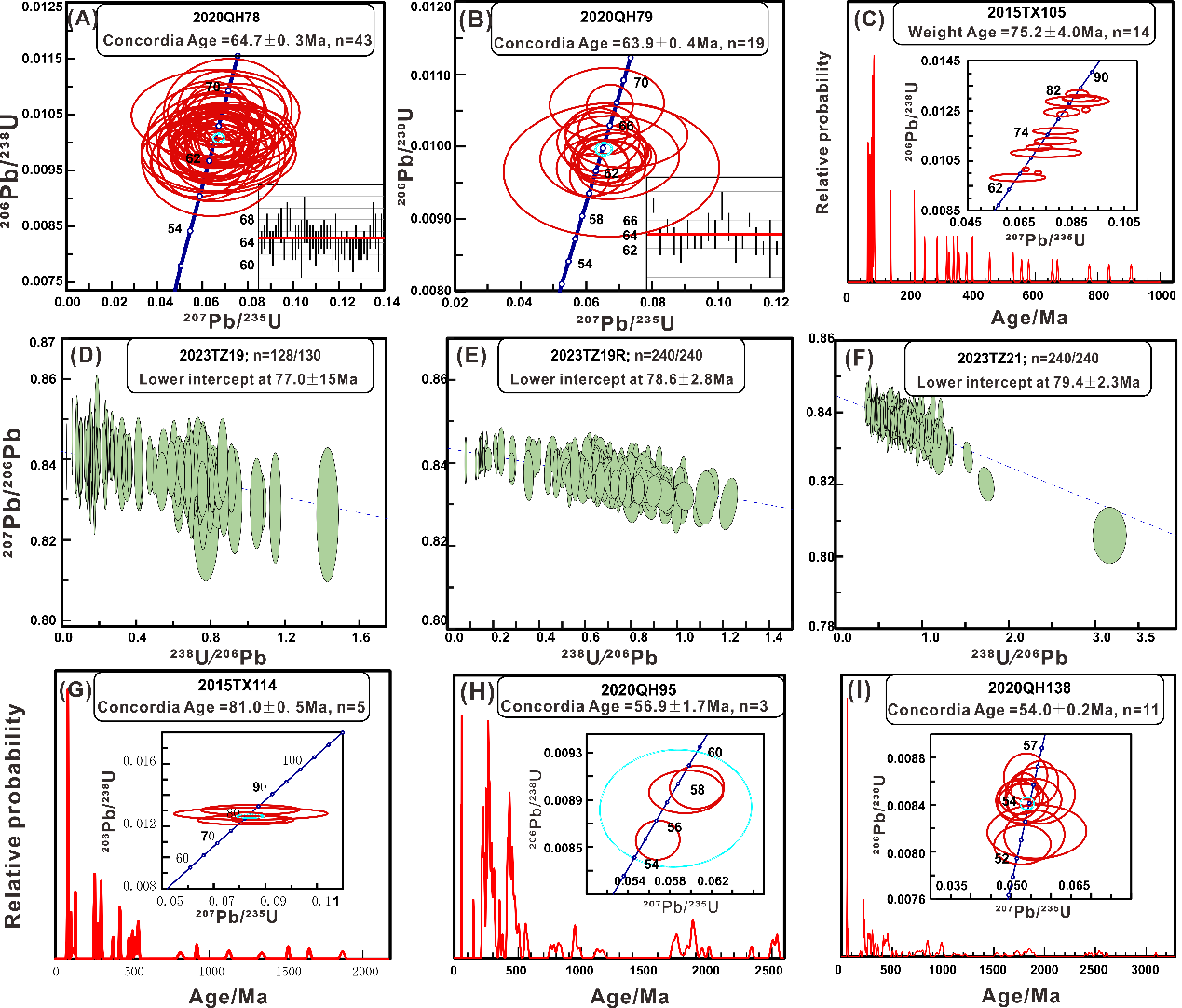

风火山盆地是可可西里盆地的重要次级构造单元(图1),沉积了厚度超过6000米的风火山群陆相地层,被划分为错居日组,洛力卡组和桑洽山组3个地层单元。早期研究主要依据磁性地层年代学学方法,关于风火山群的时代有白垩纪,晚白垩世,晚白垩世-始新世,始新世-渐新世等不同划分方案。本研究选取风火山盆地四个代表性剖面(图2),系统开展地层学和年代学研究。再次通过风火山南侧发现的火山凝灰岩层锆石U-Pb年龄测定,确认其准确年龄为64.7±0.3Ma和63.9±0.4Ma。该剖面底部砂岩碎屑锆石的协和年龄显示为75.2±4Ma 和81±0.5Ma,风火山北侧错居日组剖面底部灰岩的U-Pb年龄为78.6±2.8Ma和79.4±2.3Ma,据此限定风火山群年代在80~65 Ma之间(图3)。二道沟兵站洛力卡组上部的火山凝灰质砂岩锆石U-Pb年龄为54Ma,结合错居日组地层时代,洛力卡组的沉积时代被限定在65~54Ma。桑洽山组的分布比较局限,结合之前的古地磁地层学证据,桑洽山组的顶部被限定在51Ma,因此桑洽山组的沉积时代为54~51Ma。

图1 风火山盆地的综合地质图

图2 风火山盆地的剖面结果

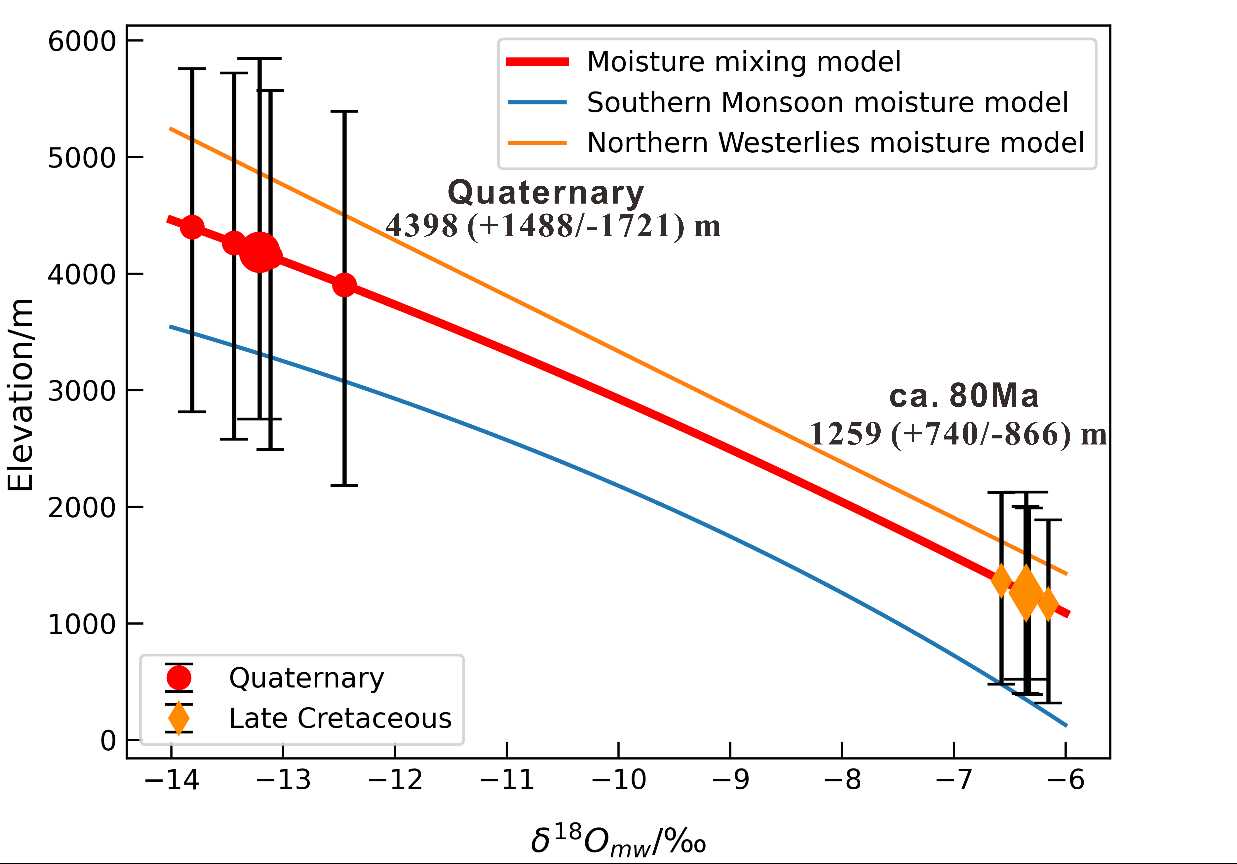

研究认为,传统古高度重建方法忽略了云下蒸发与水汽混合作用等关键影响因素,导致相关结果存在偏差。目前风火山群晚白垩世时期盆地的古高度主要存在两种代表性模型:一种使用单一水汽模型,推测该时期的高度约为2040 米(Cyr et al.,2005);另一种考虑了高原内部大陆效应,重建的古高度为约4500米或3500米 (Quade et al., 2011, Bershaw et al.,2012)。本研究综合岩相学分析、水-岩相互作用判别及团簇同位素温度测试结果,发现风火山盆地广泛发育>150°C的热液蚀变,影响碳酸盐样品的稳定性与原始信息保存,仅在盆地北部地区构造活动相对较弱,错居日组下部(80Ma)古土壤碳酸盐结核保存了较原始的同位素特征,团簇同位素温度显示出相对一致的温度,范围在54-68℃。温度虽然偏高,但水/岩(W/R)关系图显示成土结核的δ18Opw值接近“R/W=0”线,表明这些碳酸盐是在封闭系统中形成,未受到其他水源的影响,保留了古水的δ18Opw信息,这也与观察到的泥晶结构相一致,仍可用于古高度重建。通过矫正蒸发效应,基于南亚季风与西风带水汽混合效应修正的水汽混合古高度计,获得了风火山盆地晚白垩世时期的古高度约为1259 m(+740/−870m)(图4)。

图3 风火山盆地锆石,碳酸盐U-Pb定年结果

图4 风火山盆地中水汽混合古高度计的重建结果

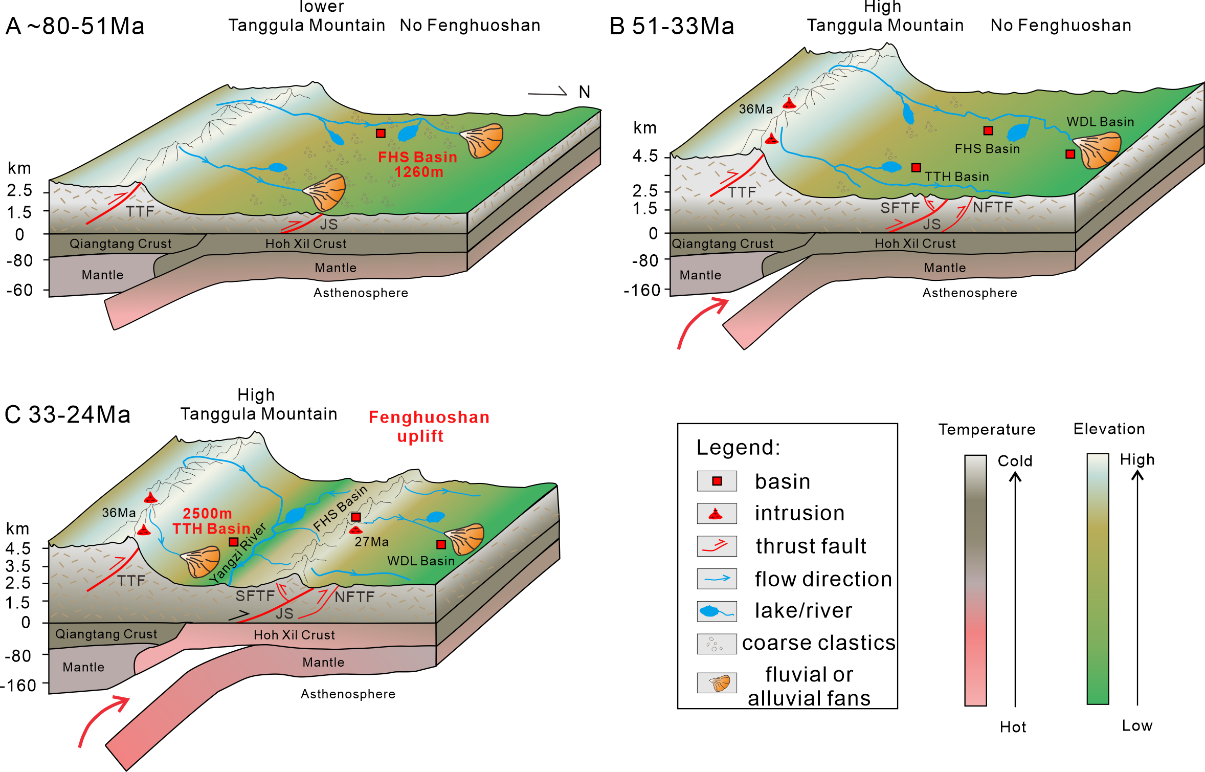

上述古高度值为探讨风火山地区地貌演化提供了基础,进一步整合了区域碎屑锆石年龄谱、古水流方向以及构造抬升证据,风火山盆地在晚白垩世至晚始新世(80~51 Ma)一直没有显著隆升,沉积物源主要来自南部的唐古拉山,但是至少在早渐新世已发生显著隆升,成为可可西里盆地内的局部隆起带(图五)。这一地形变化引起的水系调整,促使古水系由早期的单一北源(唐古拉山脉)演变为双流向水系,形成现代长江源区水系的雏形,反映出地形演变对流域格局与区域水文的深远影响。

图5 风火山盆地在晚白垩到晚渐新世古高度和古水系的演化

本研究由国家自然科学基金委青藏高原地球系统卓越研究群体项目(编号:42588201)等资助完成。该文章第一作者为我所碰撞隆升及影响团队曾登博士。

文章信息: Zeng, D., Ding, L., Xiong, Z., Zhang, L., Wang, C., Wang, J., Wang, X., Yue, Y., Xie, J., and Guo, X., 2025, Insights into paleoelevation and paleo-drainage change in northern Tibet from the Late Cretaceous to late Oligocene: Geological Society of America Bulletin.