Tectonophysics:杂多重磁化灰岩磁组构揭示东喜马拉雅构造结弯山构造变形

青藏高原东南缘响应印度-欧亚板块碰撞围绕喜马拉雅东构造结发生了显著顺时针旋转和东南向逃逸,了解其变形历史对于认识印度板块北向挤压、高原地壳缩短隆升和侧向挤出等的过程和动力学机制等具有重要的科学意义。

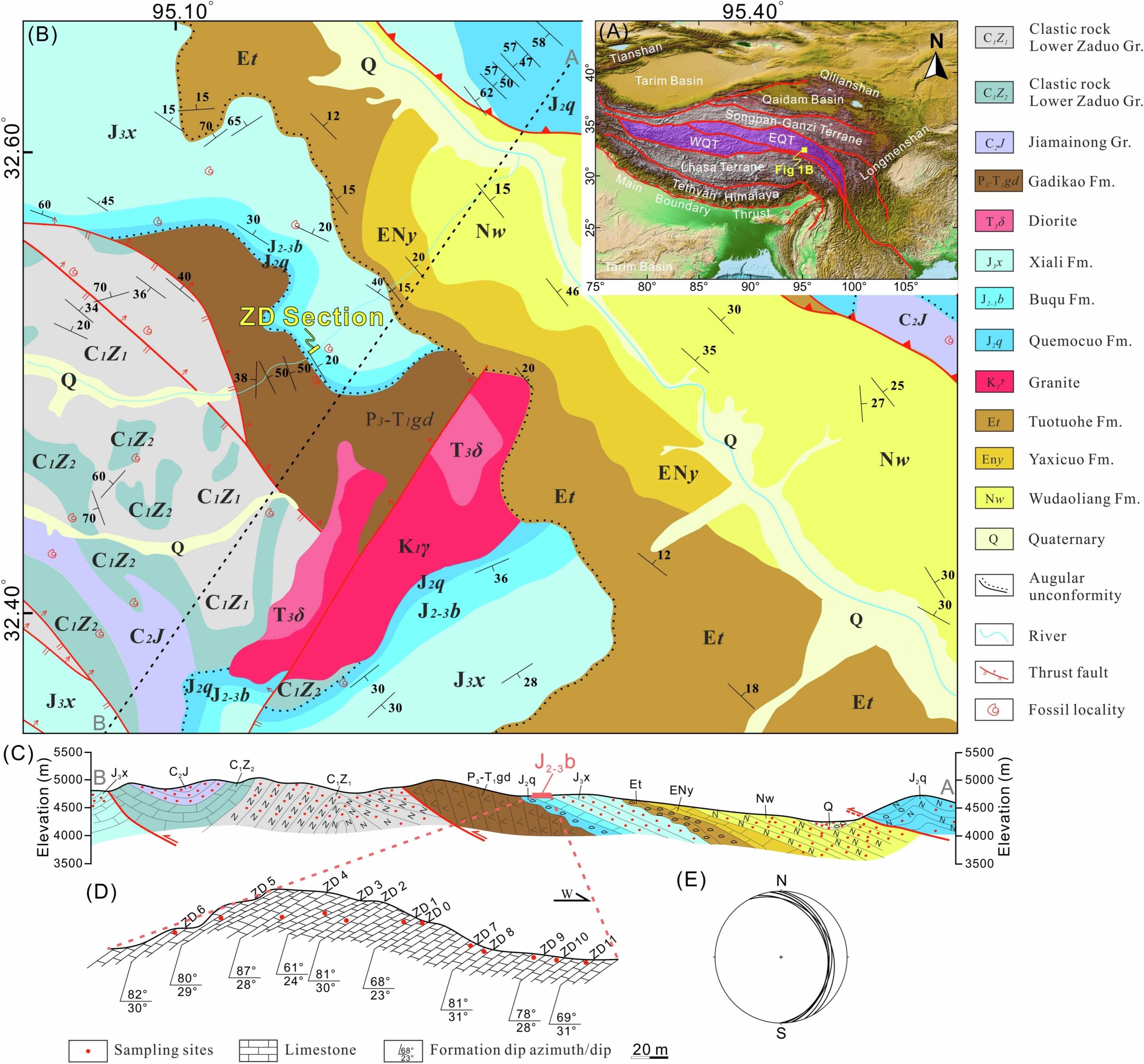

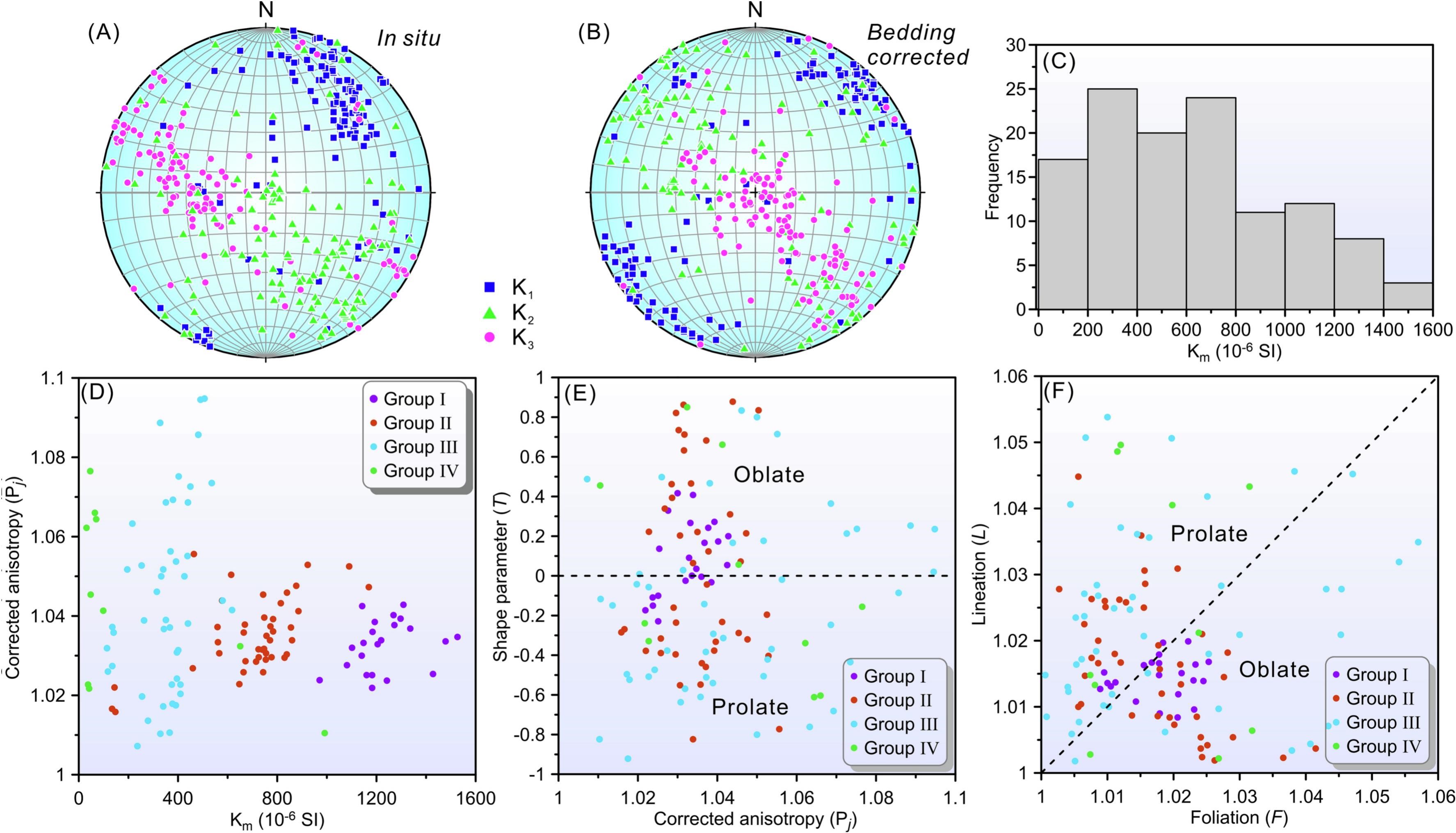

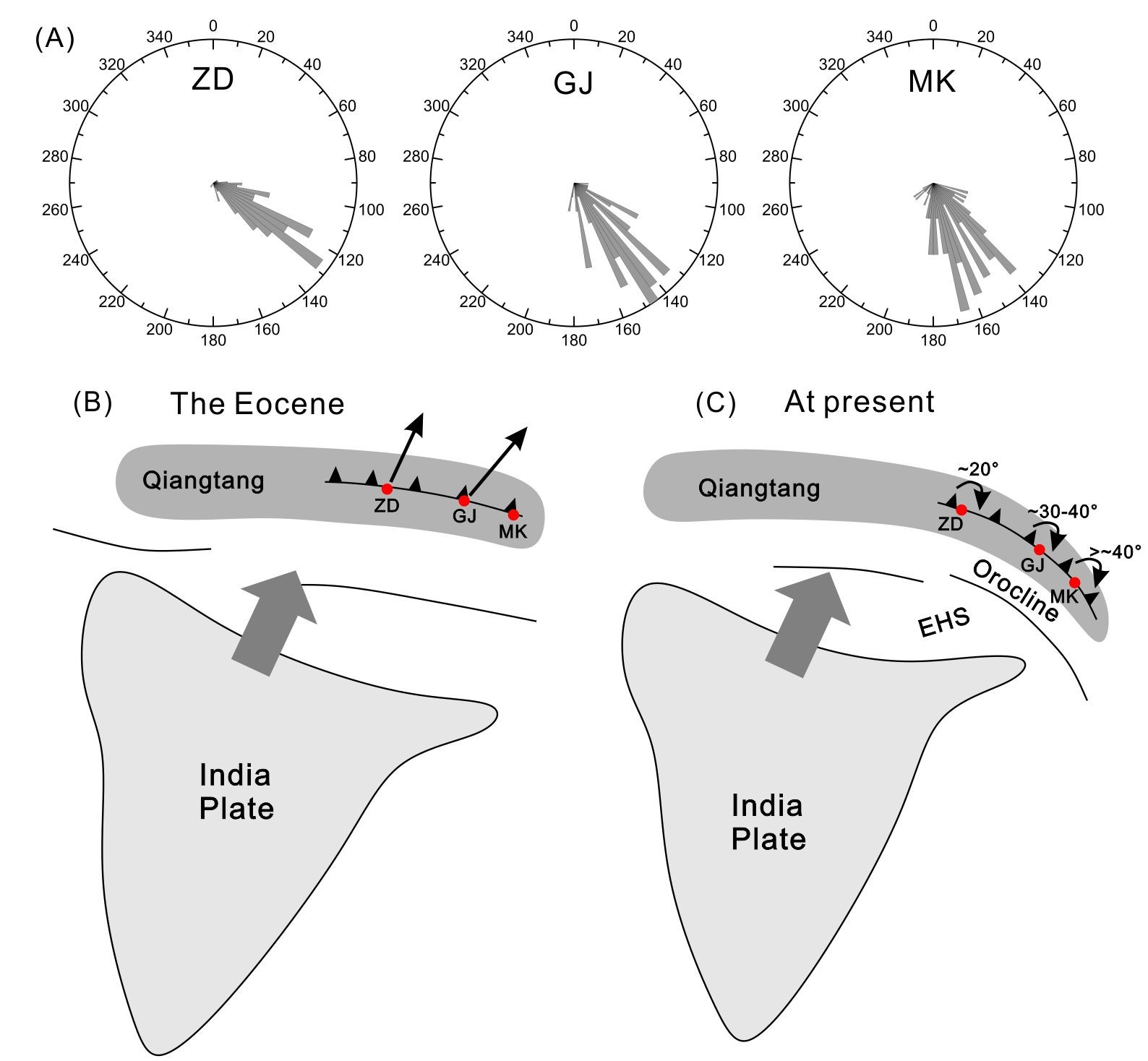

近日,中国科学院青藏高原研究所新生代环境团队颜茂都研究员及其合作者,利用磁化率各向异性(AMS)方法,选取青海杂多地区布曲组重磁化灰岩,从古应力变化角度开展了区域系统的变形研究(图1)。团队前期的工作揭示,杂多地区中上侏罗统雁石坪群布曲组灰岩记录的是始新世重磁化剩磁,系新生的自生磁铁矿产生的化学剩磁方向。因此本研究的关键问题是理解重磁化灰岩的磁性矿物如何影响其AMS,以及AMS如何反映构造应变和区域变形。为了验证剩磁和AMS是否均为自生磁铁矿携带,研究团队对比了磁化率Km和几种岩石磁学指标之间的关系,包括天然剩磁(NRM)、饱和等温剩磁(SIRM)和饱和磁化强度(Ms)。发现磁化率Km和这几种指标存在较强相关性,表明剩磁和磁化率均由重磁化过程中生成的自生磁铁矿携带。在此基础上,开展自生磁铁矿粒径的研究。磁化率与非磁滞磁化率的比值揭示自生磁铁矿的粒径小于100nm,处于单畴(SD)和超顺磁(SP)范围。其中SD磁铁矿会产生反转的磁组构,表现为磁化率最大轴K1轴垂直于颗粒的长轴,而SP 磁铁矿则表现出正常磁组构。这两种磁组构的混合可能产生中间态的磁组构,在 SD磁铁矿仍占主导的情况下,SP磁铁矿的存在使得整体的磁化率各向异性减小,但其最大轴K1方向仍保持与SD磁铁矿一致。最终,磁化率最大轴K1平均方向为43.1°±6.9°(图2),剔除该地层古地磁结果揭示的约20°顺时针旋转,区域始新世挤压方向约为23.1°±6.2°。该方向与邻区贡觉盆地NE挤压方向存在约20°的差异,与两地区的区域构造线方向差异吻合。AMS结果揭示了东羌塘东部从杂多地区NWW向逐渐转变到贡觉地区的NW向为围绕东喜马拉雅构造结的弯山构造。同时,本研究表明,AMS作为一种灵敏的应力变化指示剂,在应力还未导致区域旋转的情况下,也能够记录应变方向。这种差异性的挤压导致贡觉地区后期发生比杂多地区更大规模的旋转(图3)。

该成果近期以“Inverse magnetic fabric of remagnetized limestones in the Zaduo area, Eastern Qiangtang Terrane: Implications for oroclinal bending in the Eastern Himalayan Syntaxis”为题,发表在国际构造物理杂志《Tectonophysics》。我所毕业生付强博士为第一作者,颜茂都研究员为通讯作者。该研究获得国家自然科学基金项目(41974080,41988101-01)、国家重点研发项目(2022YFF0800502)和“第二次青藏高原综合科学考察研究”专项(2019QZKK0707)等联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.tecto.2023.230175

图1 研究区地质及剖面概况

图2 磁化率各向异性(AMS)结果

图3 东羌塘杂多、贡觉以及芒康地区始新世以来的构造演化