近日,中国科学院青藏高原研究所地气作用与气候效应团队陈学龙研究员在《Journal of Hydrometeorology》期刊发表了题为《Reduction of the GPM IMERG Final Run underestimation in the Eastern Himalaya》的研究论文。该研究基于团队在雅鲁藏布大峡谷地区新建的雨量筒观测网数据,系统评估与校准了全球降水测量卫星(GPM)的IMERG-F降水产品,显著降低了其在东喜马拉雅复杂地形区的降水低估误差,为高山区域的降水监测提供了重要参考。

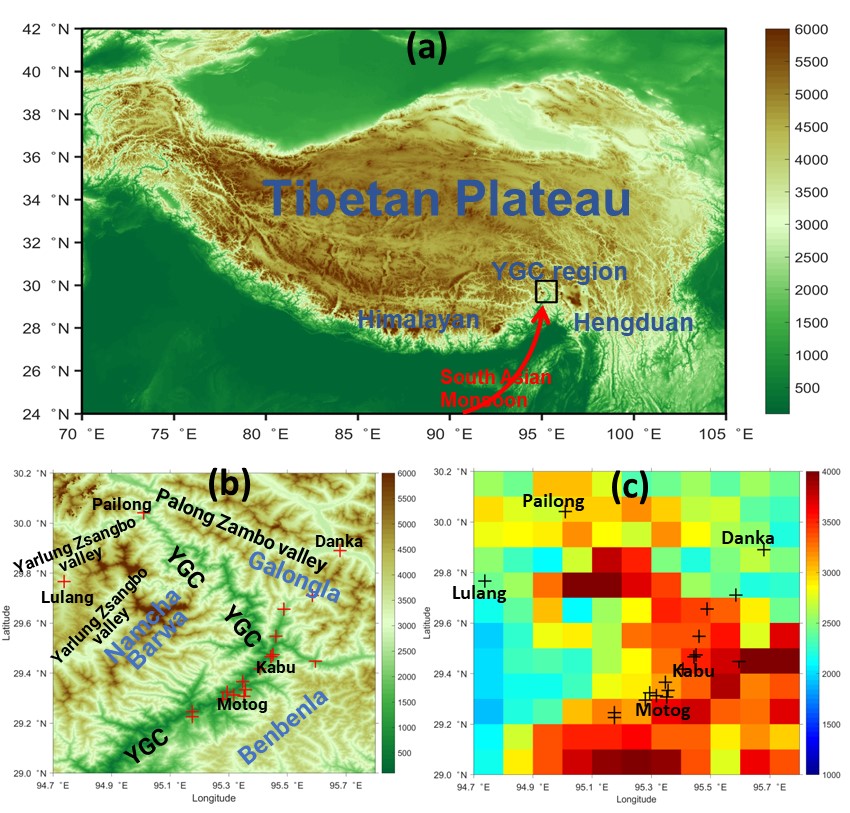

雅鲁藏布大峡谷是世界上最深的峡谷之一,地形复杂,降水时空分布不均,且地面观测站点稀疏。卫星降水产品在此类偏远山区的应用需经过严格评估与校准。由于缺乏高密度地面观测数据,GPM IMERG-F产品在喜马拉雅东部地区的精度一直存在较大不确定性。研究团队于2018年11月在雅鲁藏布大峡谷地区布设了由22个雨量站组成的新型观测网络,为卫星数据的验证与改进提供了独特的观测数据。

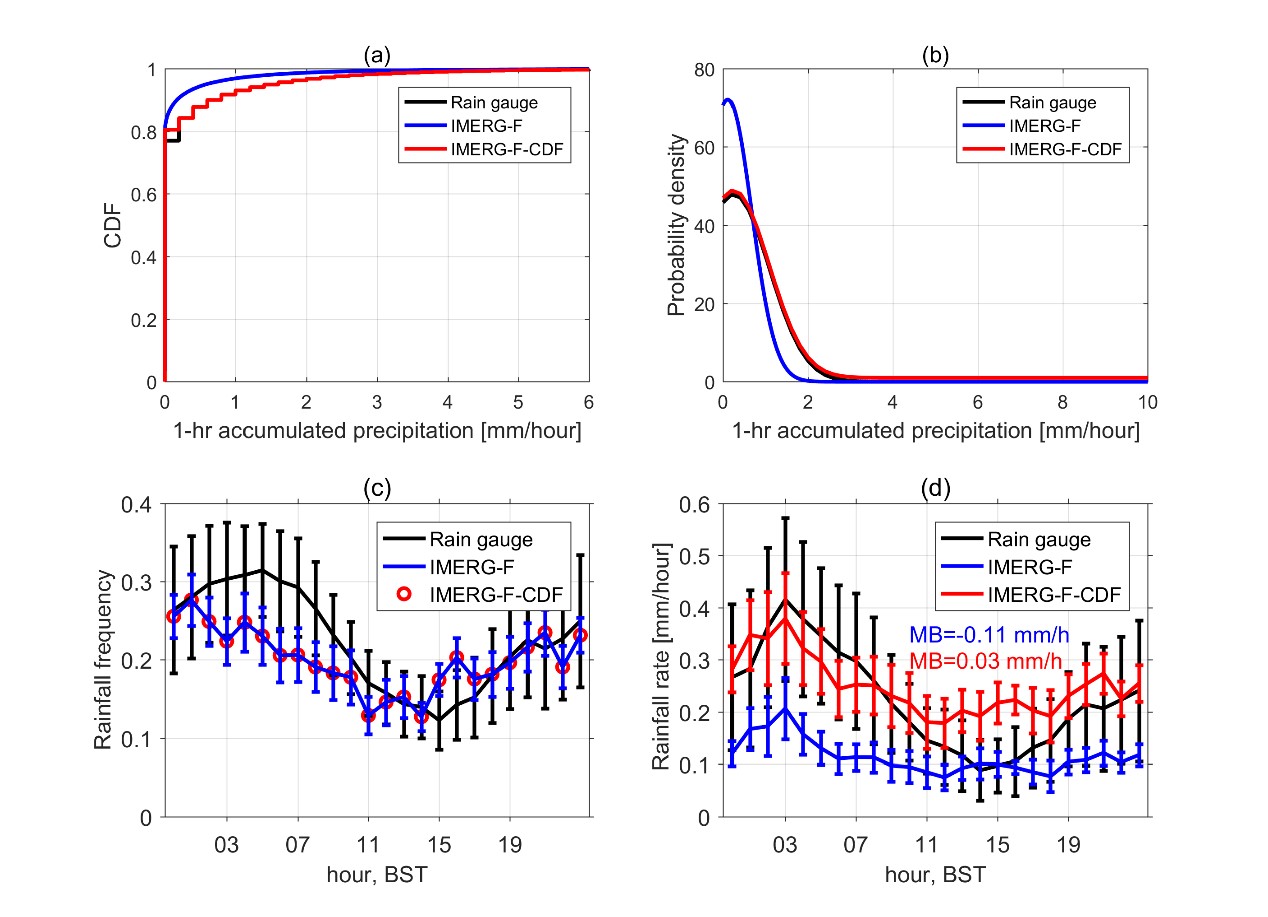

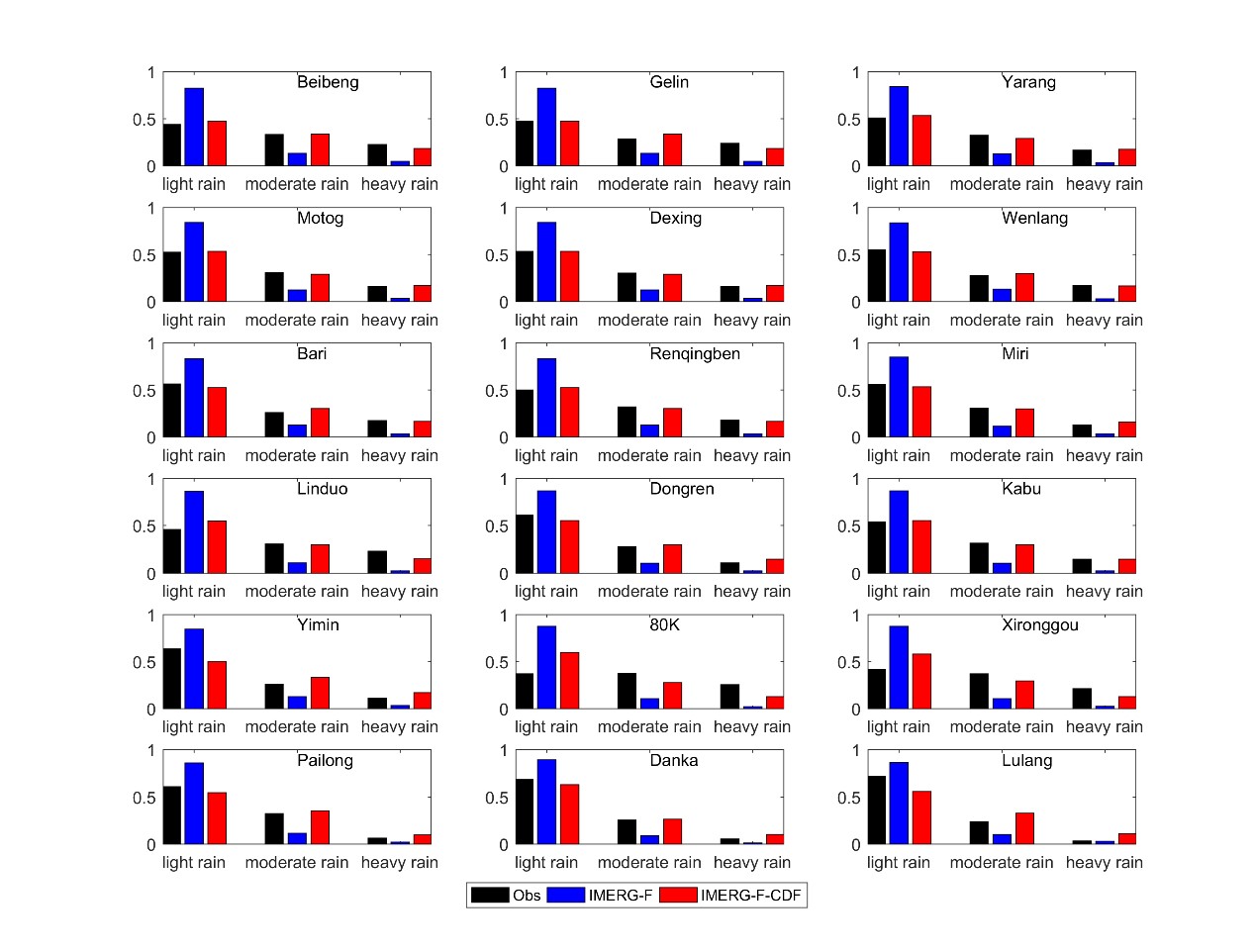

研究发现,IMERG-F产品虽能捕捉降水的季节和日变化特征,但对小时、日、月尺度的降水量存在系统性低估。具体表现为:小时尺度:弱降水频率高估,强降水频率低估,导致小时降水率平均偏差为-0.11mm/h。月尺度:月降水总量平均低估达95.0mm。误差机制的分析结果表明,雅鲁藏布大峡谷地区的双层云结构(低层降水云和高层非降水云)导致了卫星难以捕捉该地区的全部降水信号。另外一个重要原因是GPM微波观测数据受冰雪覆盖高山信号的干扰,进一步加剧了低估误差。研究人员采用累积分布函数(CDF)匹配法对IMERG-F进行校准,结果显示,小时降水率偏差从-0.11mm/h改善至0.03 mm/h。月降水总量偏差从-95.0mm减少至-5.2mm。日尺度弱、中、强降水的强度偏差分别从-0.93、-1.02、4.71mm/d优化至0.13、-0.13、3.24mm/d。该研究首次在喜马拉雅东部地区利用高密度地面观测数据对IMERG-F产品进行了系统校准,揭示了卫星降水算法在高山区域的局限性,并提出了一种有效的统计校正方法。研究成果不仅提升了雅鲁藏布大峡谷地区的降水监测精度,也为全球复杂地形区的卫星降水产品应用提供了重要参考。

雅鲁藏布大峡谷是青藏高原重要的水汽通道,其降水变化直接影响下游地区的生态环境和灾害风险。改进后的卫星降水数据将有助于提升极端降水事件的预警能力,支持区域水文模型和气候研究的准确性,为南亚季风区的水资源管理提供科学依据。该研究使用的雨量站数据及CDF校正算法的代码已发布于GitHub(https://github.com/TSEBS/CDF-mating-of-GPM-IMERGto-rain-gauge/tree/main),供全球学者下载使用。该研究得到了国家自然科学基金(41975009,U2442213)和清华大学自主科研项目的支持。

图1 研究团队在雅鲁藏布大峡谷布设的雨量筒观测网

图2 IMERG-F校准前后的CDF(a),降水概率密度函数(b),

小时降水频率(c)和小时降水量(d)与观测结果的对比

图3 CDF校正方法对弱、中、强降水均有显著的改进能力